新羅じゃないよ あたしは。

|

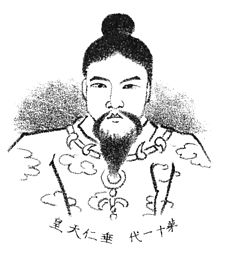

垂仁天皇(すいにんてんのう、崇神天皇29年1月1日 - 垂仁天皇99年7月14日)は第11代天皇(在位:垂仁天皇元年1月2日 - 垂仁天皇99年7月14日)。活目入彦五十狭茅尊(いくめいりびこいさちのみこと)・活目尊等と称され、『古事記』には「伊久米伊理毘古伊佐知命(いくめいりびこいさちのみこと)」、『常陸国風土記』には「伊久米天皇」、『令集解』所引「古記」に「生目天皇」、『上宮記』逸文に「伊久牟尼利比古(いくむにりひこ)大王」と見える。『日本書紀』、『古事記』に見える事績は総じて起源譚の性格が強いとして、その史実性を疑問視する説もあったが、近年においてはその実在を認めることが多い[1]。

河内源氏は、このルートだな。

そうなると、垂仁天皇もうちの系統 確定!

そして、新羅と対立関係になく、和睦の方向

これは白江村で出陣した天皇一派とは まったく違う。

あと、神戸が出てくるのは、住吉の事なんだ。

つーことは海神信仰をこの時点で神戸にも持ってきた

という結果から、対馬からの移動先としての住吉。

常陸国は、大化改新(645年)により646年(大化2)に設置される。現在の石岡市に国府と国分寺が置かれた。そののち新治、白壁(真壁)、筑波、河内、信太、茨城、行方、香島(鹿島)、那賀(那珂)、久慈、多珂(多賀)の11郡が置かれた。[3]

藤原宇合 ※遣唐副使っつーことは菅公の補助まわりか藤原 宇合(ふじわら の うまかい、持統天皇8年(694年) - 天平9年8月5日(737年9月3日))は、奈良時代の公卿。初名は馬養。右大臣・藤原不比等の三男。藤原式家の祖。官位は正三位・参議。勲二等。

生涯[編集] |